Hl. Barbara

Die Aufstellung geht auf den Wagnermeister Mathias Irral (1789-1853) zurück. Möglicherweise ist man hier einer Verwechslung erlegen, denn die Schutzheiligen der Wagner sind der Hl. Josef und die Hl. Katharina von Alexandria.

Die Statue wurde nach 2005 restauriert.

Beethoven-Gedenktafel

Anlässlich des Gedenkjahres „250 Jahre Ludwig van Beethoven“ ließ die Marktgemeinde im September 2020 am ehemaligen Bürgerspital, heute Kremser Straße 46, eine Tafel anbringen.

Brückenmarterl

Foto: Marktgemeinde

Foto: Marktgemeinde Kirchberg am WagramDer in Sichtziegelbauweise errichtete Pfeilerbildstock befindet sich neben der Brücke, die von der Straße „Auf der Schanz“ (Schulareal) zum neuen Friedhof führt. Er trägt ein geschweiftes Pyramidendach mit Kreuz, in der mit einem Gitter verschlossenen Nische befindet sich eine Porzellan-Madonna. Wie auf dem älteren Foto ersichtlich, war der Sockel früher schon unverputzt.

In der Josephinischen Landesaufnahme etwas nördlicher, an der Straße nach Oberstockstall, ist ein Bildstock eingezeichnet. Möglicherweise ist er nach der Erstellung der Karte versetzt worden. Nach lokaler mündlicher Überlieferung entstand das Marterl zum Andenken an einen Unfall mit einem Pferdefuhrwerk. Dabei kann es sich um die nachträgliche Begründung eines unverstandenen Denkmals handeln.

Das Denkmal wurde im Frühjahr 2025 renoviert.

An dieser Stelle führt der Weinviertler Jakobsweg vorbei und hier beginnen die „Tut gut!“-Wanderwege der Marktgemeinde.

Cordula

Die Plastik wurde nach dem von Rudolf Schmidt geschaffenen Gipsmodell vom Bildhauer Franz Mikulcik (1920-1964) in feinkörnigem Aflenzer Stein im Maßstab 1:2 ausgeführt. Das Gipsmodell stellt das Original dar und gibt die spätere Form der Plastik präzise vor.

Rudolf Schmidt in der Werkstatt von Franz Mikulcik

Rudolf Schmidt in der Werkstatt von Franz Mikulcik Foto: Eleonore Strebl, Mödling

Dreifaltigkeitssäule

Südwestseite lautet übersetzt:

Ostseite lautet:

Foto: Otto Moosbauer,

Foto: Otto Moosbauer,

Kirchberg am WagramDie Säule, die unter Denkmalschutz steht, war eine überaus großzügige Stiftung des bürgerlichen Eisenhändlers Leopold Kalchhauser, Kirchberg 25 (heute Marktplatz 31). Er ersuchte 1779 den Rat und die Bürgerschaft, eine Dreifaltigkeitssäule auf eigene Kosten errichten zu dürfen. Die Gemeinde erteilte im Mai die Zustimmung und übernahm die Verpflichtung, diese für ewige Zeiten zu erhalten. Leopold Kalchhauser verstarb im Oktober 1779 im Alter von 63 Jahren.

Bei einem Denkmal dieser Größe sind Renovierungen unabdingbar. Die möglicherweise erste seit Bestehen ist 1870 mit Unterstützung des neu gewählten Bürgermeisters und Sparkassendirektors Franz Roßkopf durchgeführt worden.

Eine Befundung aus dem Jahr 1961 führte zu einem Restaurierungsauftrag an den akademischen Bildhauer Fritz Fahrwickl aus Langenlois. Die Plastiken, Dekorteile, Gesimse, die Balustrade und der Säulensockel wiesen größere Schäden auf. Vermutlich gingen diese auf einen Unfall durch ein Fuhrwerk Anfang 1943 zurück. Der Gaukonservator ordnete jedenfalls eine Aufbewahrung der Bruchstücke für eine spätere Restaurierung an. Aber erst 1962, dank der Unterstützung öffentlicher Stellen und einer Haussammlung, konnte diese Herausforderung erfolgreich angenommen werden. Ein Fackelzug und die feierliche Segnung der Dreifaltigkeitssäule durch Pfarrer Rudolf Koriska am 27. Mai 1963 schlossen die Renovierungsarbeiten ab.

Besonderes Augenmerk verdient die von der Gemeinde im Dezember 2004 in Auftrag gegebene Generalsanierung. Die Schäden am Zogelsdorfer Kalksandstein, verursacht durch aufsteigende Bodenfeuchte und die dadurch hervorgerufene Salzbelastung, waren derart massiv, dass eine Abtragung des Denkmals zwecks Konservierung in einer Werkstatt notwendig war. Ein Betonfundament mit Horizontalisolierung wird derartige Schäden künftig hintanhalten. Erforderlich geworden war auch eine Anhebung um etwa 20 cm, da die Blockstufen, auf welchen das Denkmal aufgesetzt war, bis zu deren Oberkanten im umgebenden Erdreich versunken waren. Beginn der Arbeiten war der 13. Dezember 2004. Nach Reinigung und Behandlung gegen Algen- und Flechtenbewuchs im Atelier des Restaurators Erich Pummer aus Rossatz wurden, wie im Restaurierungsbericht dokumentiert, folgende Maßnahmen gesetzt: Salzreduktion, Steinfestigung, Verkleben von Bruchstellen, Hinterfüllen von Rissen und Schollenbildungen, Ergänzung von Fehlstellen, Nachbildung größerer fehlender Teile und Abdeckung vorspringender Gesimse. Eine Innenkonstruktion aus Magerbeton sowie eine Edelstahlarmierung sorgen zusätzlich für die nötige Standfestigkeit. Der gewünschte langfristige Restaurierungserfolg erforderte zum Abschluss das Aufbringen einer Kalkschlämme und einer wasserabweisenden Imprägnierung. In der Zeitkapsel unter der Bodenplatte mit der Aufschrift Renoviert 2005 sind Dokumentente und Münzen aufbewahrt. Die Arbeiten wurden am 28. Juni 2005 abgeschlossen.

Bei Vorliegen der Angebote der Restauratoren hat sich gezeigt, dass die Umsetzung für die Gemeinde mit erheblichen Kosten verbunden sein wird. Dank der Unterstützung des Bundes, des Landes Niederösterreich, der NÖ Dorf- & Stadterneuerung, der Sparkasse Kirchberg sowie sehr erfolgreichen Benefizaktionen, die eine Spendensumme von fast 20.000,- Euro einbrachten, ist es in gemeinsamer Anstrengung gelungen, dieses beeindruckende Symbol des Glaubens für kommende Generationen zu bewahren. Die Segnung der in hellem Weiß den Marktplatz überstrahlenden Dreifaltigkeitssäule war Höhepunkt des Marktfestes vom 14. August 2005.

Der Marktplatz um 1930

Der Marktplatz um 1930Dreifaltigkeit

Die aus Holz geschnitzte, bemalte Heilige Dreifaltigkeit nach dem Typus des Sonntagberger Gnadenstuhls - aus der Zeit um 1700 - befindet sich in einer oben abgerundeten, mit einem Blechdach geschützten Nische mit Glasfenster an der Ecke das Hauses Müllergraben 2.

Die aus Holz geschnitzte, bemalte Heilige Dreifaltigkeit nach dem Typus des Sonntagberger Gnadenstuhls - aus der Zeit um 1700 - befindet sich in einer oben abgerundeten, mit einem Blechdach geschützten Nische mit Glasfenster an der Ecke das Hauses Müllergraben 2.

Im Heimatbuch von Wilhelm Simlinger aus dem Jahr 1958 wird der Gnadenstuhl die kleine Dreifaltigkeit genannt und folgendes berichtet: Früher stand in einem Mauerquader, der zum Zwicklhaus im Müllergraben gehörte, in einer Rundbogennische unter Glas eine Dreifaltigkeit. In den letzten Kriegstagen des Jahres 1945 ist diese Dreifaltigkeit bei einem Bombenangriff getroffen, aber wunderbarer Weise unverletzt geblieben. Die Familie Zwickl hat ihr am Eck ihres Hauses einen würdigen Platz angewiesen, das Marterl ganz neu aufgebaut und die Dreifaltigkeit neu herrichten lassen, wirklich eine Zierde des Hauses. Im Herbst des Jahres 1955 wurde dieser Bildstock bei einer feierlichen Prozession wieder neu durch den Pfarrer geweiht. Merkwürdig ist auch hier wieder, daß der hl. Geist in Gestalt der Taube nicht zu Häupten des Gottvaters, sondern zu dessen Füßen angebracht ist.

Foto: Otto Fandl, Kirchberg

Foto: Otto Fandl, Kirchberg Hl. Johannes Nepomuk

Die vom Zogelsdorfer Steinmetz Karl Heichinger geschaffene Freiplastik aus Sandstein steht auf halber Höhe des Katzensprungs. Ein Putto zu Füßen des Heiligen trägt einen Kranz und einen Schleier. In der Kartusche des profilierten Sockels befinden sich ein Anker, die Inschrift FD (Franz Delapina) sowie die Jahreszahl 1865. Die Statue gelangte in diesem Jahr zur Aufstellung. Zwei den Heiligen umgebende Engel ließ der Auftraggeber wieder entfernen.

Einhergegangen mit einer dringend notwendigen Restaurierung ist auch eine Neugestaltung des Platzes um den Heiligen, eine Initiative der Dorferneuerung Kirchberg am Wagram. Der vom Gemeinderat am 16. Dezember 1998 beauftragte Restaurator und Bildhauer Herbert Fischer aus Großstelzendorf konnte erst nach einer nahezu ein Jahr dauernden Trocknungsphase unter Dach seine Arbeit im Atelier aufnehmen. Die sehr umfangreichen Restaurierungsmaßnahmen beinhalteten auch eine Neuanfertigung und Vergoldung des fünf Sterne tragenden Heiligenscheines. Seit 30. Juni 2000 steht der Heilige wieder an seinem Platz, getragen von einem neu angefertigten Betonfundament.

Ein abgeschlagenes Kreuz und viele kleine Beschädigungen führten Ende Mai 2005 zu Ermittlungen durch die Polizei. Eine Schadenswiedergutmachung ist erfolgt, die Restaurierung führte die Firma Hadeyer aus Krems-Thallern durch.

Kreuz der Landjugend

Im Jahr 1967 fand in Kirchberg das 3. Weinviertler Landjugendtreffen statt. 1800 Jugendliche marschierten unter den Klängen der Jugendkapelle Roseldorf zum Marktplatz, dort erreichte die Zahl der Jugendlichen dreitausend. Prälat Dr. Karl Moser hielt eine mitreißende Ansprache.

Zum Andenken an dieses großartige Ereignis wurde bei der Zufahrt zum Freibad ein Holzkreuz errichtet, gestiftet von der Firma Johann Holzschuh aus Kirchberg. Die Daten des Ereignisses und das niederösterreichische Wappen sind aus Eisenstäben geformt:

Bautätigkeiten in diesem Bereich führten zu einer Versetzung auf eine an die Gasse „Auf der Linde“ angrenzende Grünfläche. Dies war die Herausforderung an die Landjugend Niederösterreich beim Projektmarathon 2014. Das Ziel, an einem Wochenende ein Projekt im eigenen Ort umzusetzen, verfolgen jährlich mehrere tausend Landjugendmitglieder.

Kriegerdenkmal

Das auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich wirkende Denkmal ist eine Anhäufung aus Neudegger Konglomeratblöcken, im Inneren wurde eine Karstkaverne nachgebildet. Es versinnbildlicht den Gebirgskrieg in der Karstlandschaft des Isonzotales (Italien), wo die verlustreichsten Kämpfe des Ersten Weltkrieges stattgefunden haben. Die Grotte ist mit einem schmiedeeisernen Kreuz und Marmortafeln mit den Namen der Gefallenen und Vermissten ausgestattet. Im oberen Bereich der zirka fünf Meter hohen Pyramide sind ein herabstürzender Adler und zwei Geschützläufe angebracht.

Das auf den ersten Blick sehr ungewöhnlich wirkende Denkmal ist eine Anhäufung aus Neudegger Konglomeratblöcken, im Inneren wurde eine Karstkaverne nachgebildet. Es versinnbildlicht den Gebirgskrieg in der Karstlandschaft des Isonzotales (Italien), wo die verlustreichsten Kämpfe des Ersten Weltkrieges stattgefunden haben. Die Grotte ist mit einem schmiedeeisernen Kreuz und Marmortafeln mit den Namen der Gefallenen und Vermissten ausgestattet. Im oberen Bereich der zirka fünf Meter hohen Pyramide sind ein herabstürzender Adler und zwei Geschützläufe angebracht.

Das Mahnmal an der Abfahrt vom Marktplatz zur Passauer Straße, neben der 1908 gepflanzten Kaisereiche, wurde von der Gemeinde errichtet. Die Initiative dafür ist wahrscheinlich von den Kriegsveteranen ausgegangen, auch Spenden hat es bereits gegeben. Im Gemeinderatsbeschluss vom 21. November 1920 ist festgehalten: Bezüglich Errichtung eines Denkmals für gefallene Krieger wird beschlossen, den Antrag des Herrn Pfarrer Rasberger, die 600 Kronen zu übernehmen, anzunehmen und die Errichtung des Denkmals in den Wirkungskreis der eigenen Gemeinde durchzuführen. Das Denkmal wurde von den Maurermeistern Johann Bröderbauer und Johann Damböck erbaut, den künstlerischen Entwurf lieferte mit einem Modell der Gastwirt Alois Schiel.

Das Mahnmal an der Abfahrt vom Marktplatz zur Passauer Straße, neben der 1908 gepflanzten Kaisereiche, wurde von der Gemeinde errichtet. Die Initiative dafür ist wahrscheinlich von den Kriegsveteranen ausgegangen, auch Spenden hat es bereits gegeben. Im Gemeinderatsbeschluss vom 21. November 1920 ist festgehalten: Bezüglich Errichtung eines Denkmals für gefallene Krieger wird beschlossen, den Antrag des Herrn Pfarrer Rasberger, die 600 Kronen zu übernehmen, anzunehmen und die Errichtung des Denkmals in den Wirkungskreis der eigenen Gemeinde durchzuführen. Das Denkmal wurde von den Maurermeistern Johann Bröderbauer und Johann Damböck erbaut, den künstlerischen Entwurf lieferte mit einem Modell der Gastwirt Alois Schiel.

Am 8. September 1921 fand die feierliche Segnung statt: Um ½ 10 h hielt der hochw. Herr Professor Franz Gundl an der Dreifaltigkeitssäule am Marktplatze an die Krieger eine sehr schöne Ansprache und unter Assistenz der Pfarrgeistlichkeit die Feldmesse. Nachmittags um 2 h war die Weihe des Kriegerdenkmals, welche wieder Herr Prof. Gundl vornahm und wo auch der Pfarrer eine Ansprache hielt.

Am 29. Oktober 1949 gelangte in der Grotte ein Gedenkstein mit den Namen der Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkrieges zur Aufstellung, angefertigt von der Wiener Kunststeinfabrik Kloss & Co. Dieser dürfte jedoch nicht ganz den Vorstellungen der Gemeindevertretung entsprochen haben, es fehlten auch einige Namen. Als Alternative erging seitens des Unternehmens der Vorschlag, links und rechts vom Eingang zur Grotte jeweils eine hochstehende Tafel in derselben Tönung wie die Tafeln des Ersten Weltkrieges anzubringen. Für das weitere Vorgehen forderte die ausführende Firma eine Entscheidung der Gemeinde über die zweckmäßigste Form der Erneuerung des Denkmals. Diese fiel zugunsten der Tafeln, die Nischen dafür mussten aus dem Konglomerat herausgebrochen werden. Darauf sind die Namen der Gefallenen und Vermissten folgender Ortschaften festgehalten: Kirchberg am Wagram, Engelmannsbrunn, Mallon, Dörfl, Neustift, Oberstockstall, Mitterstockstall und Unterstockstall.

1984 veranlasste die Gemeinde Nachgravuren der Inschriften, mittlerweile wurden die äußeren Tafeln erneuert. Die Anlage steht unter Denkmalschutz.

Kinderplastiken

Auf jeweils einem hohen quadratischen Pfeiler flankieren ein Mädchen und ein Bub, Freiplastiken aus zementgebundenem Kunststein, die Abfahrt vom Marktplatz Richtung Kriegerdenkmal.

Abgleiche historischer Aufnahmen haben ergeben, dass die Aufstellung um 1940 erfolgt sein dürfte. Welchem Zweck die Figuren dienen sollten, bleibt, wie auch die Frage, wer deren Anbringung veranlasste, offen. Naheliegend wäre eine Initiative des künstlerisch begabten Gastwirtes Alois Schiel (1894-1953, Kirchberg 60).

Marktroland

Kirchberg am Wagram erhielt im Jahr 1493 durch Kaiser Friedrich III. das Marktwappen verliehen und die Erlaubnis zur Abhaltung eines Jahrmarktes. Von dieser Tradition zeugt das Marktmanderl, auch Marktroland genannt, das 1636 errichtet wurde. Die Figur des Roland entstammt einer im 11. Jahrhundert in Frankreich entstandenen Sage über dessen heldenhaften Tod.

Kirchberg am Wagram erhielt im Jahr 1493 durch Kaiser Friedrich III. das Marktwappen verliehen und die Erlaubnis zur Abhaltung eines Jahrmarktes. Von dieser Tradition zeugt das Marktmanderl, auch Marktroland genannt, das 1636 errichtet wurde. Die Figur des Roland entstammt einer im 11. Jahrhundert in Frankreich entstandenen Sage über dessen heldenhaften Tod.

Das Denkmal besteht aus Sandstein und befindet sich in der kleinen Grünanlage gegenüber dem Gemeindeamt. Die halblebensgroße Statue trägt einen Harnisch; die linke Hand ist auf einen Wappenschild gestützt, welcher die Aufschrift

sowie das Gemeindewappen zeigt. Getragen wird das Marktmanderl von einer abgefasten Vierkantsäule auf die eine schlankere Säule mit Bogenverzierungen aufgesetzt ist.

Das Blutgericht (Gerichtsbarkeit für schwere Verbrechen) stand damals der Grafenegger Herrschaft zu. 14 Tage vor, während und 14 Tage nach dem Markttag war aber der Marktrichter dafür zuständig. In dieser Zeit trägt der Roland auch heute noch das Schwert in der rechten Hand, ansonsten einen Hammer.

Anfang der 1960er-Jahre stellte man Überlegungen an, von der Rolandfigur eine Kopie anfertigen zu lassen und die Originalplastik museal zu verwahren. Das Bundesdenkmalamt sah hierfür jedoch keine Erforderlichkeit. Im Februar 1965 erging ein Restaurierungsauftrag an den akademischen Bildhauer Fritz Fahrwickl aus Langenlois. Unter anderem mussten Eiseneinlagen, die zu einer Rostsprengung geführt hatten, wieder entfernt und die rechte Hand neu hergestellt werden.

Anfang der 1960er-Jahre stellte man Überlegungen an, von der Rolandfigur eine Kopie anfertigen zu lassen und die Originalplastik museal zu verwahren. Das Bundesdenkmalamt sah hierfür jedoch keine Erforderlichkeit. Im Februar 1965 erging ein Restaurierungsauftrag an den akademischen Bildhauer Fritz Fahrwickl aus Langenlois. Unter anderem mussten Eiseneinlagen, die zu einer Rostsprengung geführt hatten, wieder entfernt und die rechte Hand neu hergestellt werden.

Am 12. Februar 1990 stürzte das Marktmanderl vom Sockel und zerbrach in viele Einzelteile. Eine Unachtsamkeit beim Anbringen des Schwertes anlässlich des bevorstehenden Faschingsmarktes führte zu diesem Missgeschick. Ein Auftrag zur Wiederherstellung erging an den akademischen Restaurator Ralph Kerschbaumer aus Wien.

Die abgebrochenen Finger der rechten Hand waren Anlass für eine ohnehin bereits erforderliche Restaurierung, die im September 2025 vom Bildhauer Günther Mittendorfer aus Krems-Egelsee vorgenommen wurde.

Historische Ansichten zeigen zwei steinerne Löwen, die man als Beschützer des Marktmanderls interpretieren könnte. Sie stammten aus dem Schloss Mitterstockstall und haben 1938 Aufstellung genommen. Zu dieser Zeit wurde auch die Anlage rund um das Denkmal errichtet. Ein Rechtsstreit vor dem Bezirksgericht Kirchberg am Wagram um deren Rückgabe endete 1973 mit einem Vergleich. Die Gemeinde stellte die Löwen an den Kläger Johann Schödl aus Mitterstockstall durch ein befugtes Unternehmen zurück.

Historische Ansichten zeigen zwei steinerne Löwen, die man als Beschützer des Marktmanderls interpretieren könnte. Sie stammten aus dem Schloss Mitterstockstall und haben 1938 Aufstellung genommen. Zu dieser Zeit wurde auch die Anlage rund um das Denkmal errichtet. Ein Rechtsstreit vor dem Bezirksgericht Kirchberg am Wagram um deren Rückgabe endete 1973 mit einem Vergleich. Die Gemeinde stellte die Löwen an den Kläger Johann Schödl aus Mitterstockstall durch ein befugtes Unternehmen zurück.

Das unter Denkmalschutz stehende Marktmanderl - in der Josephinischen Landesaufnahme an zentraler Stelle in der Mitte des Marktplatzes eingezeichnet - kam erst um 1880 an den heutigen Standort. Um auch hier eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der obere Aufsatz erst nachträglich hinzugefügt wurde.

Näheres zur Verleihung des Marktrechtes siehe hier.

Marktwappen

Die Fassade des Alten Rathauses ziert ein vom Gastwirt Alois Schiel geschaffenes Relief mit der Darstellung des Marktwappens unter einem schützenden Engel.

ieses Relief gleicht jenem beim Stiegenaufgang zum Marktmanderl, es trägt die Signatur A. Schiel. In einer darunter liegenden, 1945 frei gewordenen Nische befindet sich die Gedenktafel zur 500. Wiederkehr der Verleihung des Marktrechtes.

Marterl am Roßplatz

Die gänzlich aus Schmiedeeisen bestehende Mariensäule erhebt sich aus einem mit Granitsteinen umgebenen Blumenbeet, die Madonna in der Laterne ist durch einen Glassturz geschützt, obenauf findet sich ein reich verziertes Kreuz.

Die gänzlich aus Schmiedeeisen bestehende Mariensäule erhebt sich aus einem mit Granitsteinen umgebenen Blumenbeet, die Madonna in der Laterne ist durch einen Glassturz geschützt, obenauf findet sich ein reich verziertes Kreuz.

Missions-Kreuz

Die erste Erwähnung einer Mission geht auf das Jahr 1915 zurück: Im Oktober 1914 starb in Eggenburg Herr Schaupp, ein Ottenthaler, und vermachte den dortigen PP. Redemptoristen ein Legat, daß in Kirchberg eine Mission abgehalten werde. Diese wurde nun hier abgehalten vom 31. Januar bis 2. Februar … Gegen 3600 empfingen die hl. Sakramente. Gottes Segen war sichtlich dabei.

Eine weitere Mission fand 1919 statt, ebenso 1921 zum 700-jährigen Jubiläum des 3. Ordens des hl. Vaters Franciscus und 1926 zur 300-Jahrfeier der Kirchenweihe.

Vom 12. bis 21. März 1938 wurde gerade eine Volksmission abgehalten, und zwar von den hochwürdigen Herrn P. Staudacher Hartmann und P. Strachwitz Sigismund aus dem Orden des hl. Franziskus. Durch den Umsturz wurde wohl der Besuch anfangs beeinträchtigt, aber durch die Hilfe Gottes und den Eifer der Missionäre gelang es trotz äußerer schwieriger Umstände, die Mission erfolgreich zu gestalten. 2100 hl. Kommunionen und 1600 Beichten bewiesen diesen Erfolg.

Ihr 800-jähriges Bestehen feierte die Pfarre 1947 ebenfalls mit einer Volksmission. Anlässlich der letzten Volksmission im Jahr 1972 renovierte Tischlermeister Josef Vogel aus Oberstockstall das Kreuz.

Pietà-Säule

Die Pfarrchronik berichtet über eine Renovierung der Säule im Jahr 1870 nach Bewilligung durch das erzbischöfliche Ordinariat. 1885 erhielt Maria einen neuen Heiligenschein. Die Figurengruppe wurde mit zweifacher Ölfarbe gestrichen und ringsum Strauchwerk gepflanzt, zu dem später Waldbäumchen kamen.

Gleichzeitig mit der Renovierung der Außenfassade der Kirche wurden 2013 die Pietà und das Medaillon der Gottesmutter über dem Haupteingang der Kirche restauriert.

Beerwappen

Postamtsschild

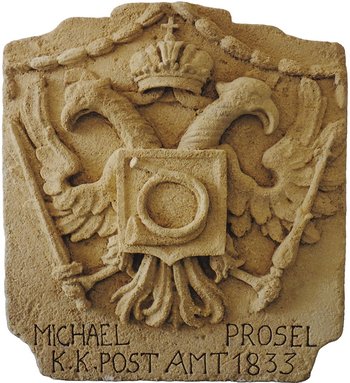

Das im Kreisverkehr bei der Kreuzung Kremser Straße - Passauerstraße aufgestellte Postamtsschild war ursprünglich am Haus Nr. 37, jetzt Kremser Straße 50, angebracht. Auf dem wuchtigen Sandsteinrelief sind der kaiserliche Doppeladler und ein Posthorn zu sehen. Die Inschrift bezeugt, dass in diesem Gebäude das k.k. Postamt des Michael Prosel untergebracht war. Obwohl das Postamt mit Pferdewechsel bereits am 10. Mai 1831 seinen Betrieb aufgenommen hatte, trägt das Relief die Jahreszahl 1833. Michael Prosel war der erste Kirchberger Postmeister. Er verstarb am 2. Mai 1850 im 55. Lebensjahr, kurz vor Ausgabe der ersten österreichischen Briefmarken. Das Sandsteinrelief wurde 1998 von Edith Figl der Marktgemeinde als Geschenk überlassen

Das im Kreisverkehr bei der Kreuzung Kremser Straße - Passauerstraße aufgestellte Postamtsschild war ursprünglich am Haus Nr. 37, jetzt Kremser Straße 50, angebracht. Auf dem wuchtigen Sandsteinrelief sind der kaiserliche Doppeladler und ein Posthorn zu sehen. Die Inschrift bezeugt, dass in diesem Gebäude das k.k. Postamt des Michael Prosel untergebracht war. Obwohl das Postamt mit Pferdewechsel bereits am 10. Mai 1831 seinen Betrieb aufgenommen hatte, trägt das Relief die Jahreszahl 1833. Michael Prosel war der erste Kirchberger Postmeister. Er verstarb am 2. Mai 1850 im 55. Lebensjahr, kurz vor Ausgabe der ersten österreichischen Briefmarken. Das Sandsteinrelief wurde 1998 von Edith Figl der Marktgemeinde als Geschenk überlassen

Rugkreuz

Der Ratsbürger und Sattler Georg Rug (auch Ruckh) ließ die Säule 1635 setzen. Über den Stifter gibt die Inschrift in der nördlichen Flachnische Auskunft. Georg Rug dürfte um 1640/41 verstorben sein.

Um 1958 ist das Denkmal von einem Lastwagen umgefahren und nicht wieder aufgestellt worden. Dies dürfte erst zu einem späteren Zeitpunkt an der heutigen Stelle geschehen sein.

Im Volksmund ist der Bildstock unter dem Namen Soldatenkreuz bekannt und soll zur Erinnerung an dort begrabene Russen oder Franzosen errichtet worden sein. Ein Gemetzel während des 30-jährigen Krieges wäre denkbar, es könnte sich aber auch um ein Pestkreuz handeln.

Ursprungskapelle

Zwischen Kirchberg und Mitterstockstall, unweit des Alchemistenparks, ließ der Kirchberger Handelsmann Ignaz Berger 1835 einen Kapellenbildstock errichten, der bis etwa 1900 als Delapinakapelle bekannt war - seine Tochter war mit dem Kaufmann Franz Delapina verheiratet. Neben der Wallfahrtskirche wurde das Denkmal von vielen Gläubigen als der „Ursprung“ besucht. Ein Eintrag in der Pfarrchronik im Jahr 1914 verwendet nur mehr diese Bezeichnung: Namentlich nahm man Zuflucht zur Kapelle U.L.Fr. „zum Ursprung“ - In den Abendstunden kamen aus den umliegenden Gemeinden Scharen mit brennenden Kerzen u. Fackeln zur Kapelle und beteten um Hilfe in der Kriegsnot.

Zwischen Kirchberg und Mitterstockstall, unweit des Alchemistenparks, ließ der Kirchberger Handelsmann Ignaz Berger 1835 einen Kapellenbildstock errichten, der bis etwa 1900 als Delapinakapelle bekannt war - seine Tochter war mit dem Kaufmann Franz Delapina verheiratet. Neben der Wallfahrtskirche wurde das Denkmal von vielen Gläubigen als der „Ursprung“ besucht. Ein Eintrag in der Pfarrchronik im Jahr 1914 verwendet nur mehr diese Bezeichnung: Namentlich nahm man Zuflucht zur Kapelle U.L.Fr. „zum Ursprung“ - In den Abendstunden kamen aus den umliegenden Gemeinden Scharen mit brennenden Kerzen u. Fackeln zur Kapelle und beteten um Hilfe in der Kriegsnot.

Das mit Ziegeln gedeckte Denkmal hat eine zurückgesetzte Nische, verschlossen durch ein halbhohes, verglastes, schmiedeeisernes Ziergitter mit Opferstock. Am Dach erhebt sich ein Kardinalskreuz mit Kleeblattenden. In der Nische befindet sich seit 1986 ein dem alten Andachtsbild nachempfundenes Gemälde des Kirchberger Künstlers Ernst Vogel mit der Inschrift:

Darunter erinnert eine Steintafel an die Zeit der Errichtung:

Bis 1787 stand hier eine Kapelle, die den Reformen Kaiser Josefs II. zum Opfer fiel und abgerissen wurde. Die erste Kapelle erbaute 1682 Lorenz Höck, ein wohlhabender Bauer aus Unterstockstall, als Dank für die Genesung von einer schweren Krankheit. Er überdachte die 1679 vom Kirchberger Handelsmann Georg Ambros Beer in Erfüllung eines Gelübdes auf freiem Feld errichtete Mariensäule, bekannt als Maria auf der Saulen. Erscheinungen bei der Gnadenstatue und Gebetserhörungen waren der Beginn für eine viel besuchte Wallfahrt. Der Zustrom an Wallfahrern veranlasste Pfarrer Johann Grädinger zum Ausbau der Kapelle von 1770 bis 1775, wobei sie einen Turm, drei Altäre und eine Kanzel erhielt.

Bei der Jubiläumsfeier „200 Jahre Wallfahrtskirche Maria Trost“ im Jahr 1987 war Alterzbischof Dr. Schoiswohl, 1924/25 Kaplan in Kirchberg, Ehrengast und Festprediger. Die Feier begann bei der Ursprungskapelle, mit Fackeln zog man zur Wallfahrtskirche, um dort eine feierliche Marienvesper abzuhalten. Otto Fandl brachte zu diesem Anlass eine Festschrift über die Geschichte der Kirchberger Wallfahrt heraus, der Verschönerungsverein renovierte die Kapelle.

Denkmal für die Gebeine aus der Unterkirche

Die Pfarre ist im Jahr 1999 an die Gemeinde mit dem Ersuchen um Bereitstellung einer Grabstätte im neuen Friedhof herangetreten, um darin die Gebeine aus der Unterkirche beizusetzen. Der

Gemeinderat erteilte am 11. März die Zustimmung und beauftragte den Friedhofsausschuss mit der Festlegung eines geeigneten Standortes für einen Erdaushub von zirka 25 m³. Diesen führte die Gemeinde durch, die Gestaltung und Pflege der Grabstelle obliegt der Pfarre. Die Gebeine fanden in Blickrichtung zur Pfarrkirche ihre endgültig letzte Ruhestätte. Die Arbeiten für die Überführung übernahmen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren und dauerten drei Tage.

Zwei junge Bäume flankieren die Grabstelle, auf den Gedenktafeln ist zu lesen:

Friedhofskreuz

Das im kleinen Friedhof ohne umgebende Grabstelle stehende mächtige Kreuz war ursprünglich für die Gruft des Wirtschaftsbesitzers und Weinhändlers Johann Schuster (1815-1871) aus Unterstockstall vorgesehen. 1865 ließ er das Kreuz und 1868 eine Eisengitterumrahmung errichten. Das Grabdenkmal stand bis 1909 im mittleren Friedhof an der südlichen Kirchenmauer.

Kreuz und Christusfigur sind aus feuervergoldetem Gusseisen angefertigt, Gedenkstein und Sockel profiliert. Der Stein trägt keine Namen von Verstorbenen. Die Eisengitterumrahmung ist nicht mehr erhalten.

Im Sommer 1909 wurde die dem Verfall nahe Gruft als Begräbnisstätte für die Pfarrgeistlichkeit adaptiert und das Kreuz an den jetzigen Standort versetzt.

Gedenktafel für Angela Langer

Foto: Rudolf Delapina, WienDie am 21. Dezember 1884 in Wien geborene Angela Langer verbrachte gemeinsam mit neun Geschwistern ihre Kindheit und Jugend in ärmlichen Verhältnissen in Langenlois. Ihr Lebenslauf liest sich wie ein Roman, denn sie entwickelte sich vom Dienstmädchen zu einer anerkannten Schriftstellerin. Mangelnde Bildung in der Jugendzeit, Dienststellen in verschiedenen Ländern Europas sowie der Drang nach literarischer Betätigung kennzeichneten ihren Lebensweg. Sie begegnete vielen Menschen, die ihre Begabung erkannten und sie förderten, wie der Kremser Schriftsteller Josef Wichner. Zu ihrem literarischen Schaffen zählen die Romane Stromaufwärts (1913), Der Klausenhof (1916), die Erzählung Deghina (1916) und mehrere Gedichte.

Foto: Rudolf Delapina, WienDie am 21. Dezember 1884 in Wien geborene Angela Langer verbrachte gemeinsam mit neun Geschwistern ihre Kindheit und Jugend in ärmlichen Verhältnissen in Langenlois. Ihr Lebenslauf liest sich wie ein Roman, denn sie entwickelte sich vom Dienstmädchen zu einer anerkannten Schriftstellerin. Mangelnde Bildung in der Jugendzeit, Dienststellen in verschiedenen Ländern Europas sowie der Drang nach literarischer Betätigung kennzeichneten ihren Lebensweg. Sie begegnete vielen Menschen, die ihre Begabung erkannten und sie förderten, wie der Kremser Schriftsteller Josef Wichner. Zu ihrem literarischen Schaffen zählen die Romane Stromaufwärts (1913), Der Klausenhof (1916), die Erzählung Deghina (1916) und mehrere Gedichte.

Ihr kurzes, aber intensives Leben endete am 25. Juni 1916 bei ihrer Familie in Neustift im Felde 74. Das Haus stand unweit der heutigen Bahnunterführung. Möge diese Gedenktafel dazu beitragen, das literarische Schaffen der Schriftstellerin nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Näheres zu Angela Langer siehe hier.

Kreuz beim neuen Friedhof

Vor dem neuen Friedhof steht ein schlichtes schwarzes Eisenkreuz aus Formrohren, das von zwei Thujen flankiert wird. Es ist eine Spende von Dipl.-Ing. Hans Kordina aus Krems, Planer des Friedhofs.

Die Segnung erfolgte am 2. November 1997 durch Pfarrer Josef MorgenbesseGefallenenkreuz am alten Friedhof

Im westlichen Friedhofsteil befindet sich ein Holzkruzifix für die hier in den letzten Kriegstagen des 2. Weltkriegs gefallenen deutschen Soldaten sowie eine Gedenktafel mit deren Namen.

Aus der Pfarrchronik: Am 4. April wurde das Feldlazareth hierher verlegt. Es blieb bis 16. April. Die Verwundeten wurden von der Seelsorgsgeistlichkeit betreut und die Gefallenen mit allen kirchlichen und militärischen Ehren begraben. Als aber dann nur mehr die SS ein Notlazareth hier hatte - nach Verlegung des Feldlazareths am 16.4.1945 nach Schiltern, N.Ö. - wurde jede geistliche Hilfe sowohl für die Verwundeten wie auch jede Assistenz bei Beerdigung von Gefallenen der SS brüsk abgelehnt. Ein Rottenführer der SS sagte: "Haben wir die Pfaffen im Leben nicht gebraucht, so brauchen wir sie auch nicht im Tode!".

…. Hier wurden im Jahre 1945 infolge der Kriegsereignisse folgende Personenzahl beerdigt: 2 durch Artilleriebeschuß gestorben (civil), 5 infolge Feindeinwirkung gestorben ebenfalls civil, 6 wurden erschossen (Militär). Dazu kommen noch 3 SS Leute, die auch fielen, jedoch nicht eingesegnet werden durften. Die letzteren konnten ins Sterbeprotokoll nicht eingetragen werden.

In den Sterbematriken sind sechs Gefallene verzeichnet. Die sterblichen Überreste sind auf dem Soldatenfriedhof in Oberwöbling beerdigt.

Abgekommene Denkmäler

Dollfußdenkmal

An den Putsch vom 25. Juli 1934 und die Ermordung von Bundeskanzler Engelbert Dollfuß erinnerte ein von der Vaterländischen Front und der Gemeinde errichtetes, an der Kirchenmauer links vom Haupteingang angebrachtes Denkmal. Der Entwurf stammte von Fachlehrer Friedrich Stadler, die Einweihungsfeier fand am 4. November 1934 statt. Die Demontage erfolgte zu Beginn der NS-Zeit.

Kaiserdenkmal

Am westlichen Ende des Marktplatzes errichtete die Gemeinde im August 1908 zum 60. Regierungsjubiläum von Kaiser Franz Joseph I. eine quadratische Säule mit seiner Büste.

Die Bewilligung dafür erhielt sie vom k.k. n.ö. Statthalterei-Präsidium über die Bezirkshauptmannschaft Tulln. Ein Auszug daraus: Die in Kunststein ausgeführte Büste, mit deren Lieferung das bekannte Bildhauer- und Gipsgießerei-Atelier von Ambros Bei in Wien IX. Währinger Straße 6 - 8 betraut ist, soll sich inmitten einer Baumgruppe auf einem Steinsockel erheben, der folgende Inschrift trägt: „Zur Erinnerung an das 60-jährige Regierungsjubiläum Sr. Majestät Kaiser Franz Josef I. (1848 - 1908): Gewidmet von der Gemeinde Kirchberg am Wagram.“ Der für die Aufstellung des Denkmals bestimmte Platz wird als der schönste im Ort und als würdige Umgebung der Denkmalsanlage bezeichnet; auch ist die Überwachung derselben ohne weiteres durchführbar. Die Kosten der Büste und des Sockels belaufen sich auf etwa 1700 Kronen und werden von der Gemeinde aufgebracht.

Der Kaiser musste 1938 weichen, um einer Büste Adolf Hitlers Platz zu machen, die wiederum 1945 entfernt wurde.

Zweiter Köckpark

Um 1855 ließ der Kirchberger Arzt Anton Köck am östlichen Ortsende, links in Richtung Unterstockstall, anstelle eines einfachen Bildstocks einen Park errichten.

Er ließ eine Quelle fassen und durch einen Brunnen in Form eines römischen Torbogens in ein Bassin mit Goldfischen leiten. Ein gemauerter Bildstock mit einem Ölgemälde, das die Anbetung des guten Hirten zeigte, wurde mit sakralen und künstlerischen Einbauten umrahmt und mit Ziersträuchern, Postamenten und Holzgittern zu einer umfangreichen Anlage ausgebaut. Dahinter erhob sich ein hohes Holzkreuz mit Corpus Christi.

Der Platz sollte ursprünglich der Ruhe und dem Gebet dienen, ist aber immer beliebter geworden. Die Pfarrchronik erwähnt sogar nächtliche Lichterprozessionen und übernachtende Wallfahrer.

Nach dem Tod Köcks verfiel die Anlage. Das Grundstück ging in den Besitz der Familie Salomon aus Oberstockstall über. Um 1930 bauten die Eigentümer die verbliebenen Reste ab und errichteten, etwas vom Standort des Bildstockes abgerückt, ein kleines Inwohnerhaus.

Das Denkmal ist in der Franzisco-Josephinischen Landesaufnahme (1869-1887) eingezeichnet.

Näheres zu dieser Anlage siehe hier.

Die Überraschung war groß, als die Marmortafel betreffend die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Adolf Hitler bei Aushubarbeiten für den Bau der Wagramhalle zum Vorschein kam. Die in die Tafel eingravierten Jahreszahlen 1933 und 1938 dokumentieren Beschlüsse des Kirchberger Gemeinderates über die Ernennung Adolfs Hitlers zum Ehrenbürger. Der Beschluss des Jahres 1933 wurde von der Bezirkshauptmannschaft Tulln wegen Rechtswidrigkeit aufgehoben. Angebracht war die Tafel in einer Nische beim Aufgang zum Marktroland. Am 17. Dezember 2013 hat der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss gefasst, Adolf Hitler posthum die Ehrenbürgerschaft zu entziehen.

Gemauerte oder steinerne Denkmale an der Kreuzung der Kremser Straße mit dem Dörfler Weg sowie an der Kreuzung der Landesstraßen 14 und 46 (Heiss-Kreuzung)

Beide Bildstöcke sind sowohl in der Josephinischen als auch in der Franzisco-Josephinischen Landes-aufnahme (1869-1887) eingezeichnet.

Theodor-Körner-Denkmal

1863 berichtete das Korneuburger Wochenblatt über die geplante Errichtung eines Theodor-Körner-Ehrenmals in Kirchberg am Wagram. Körner (1791-1813) war ein deutscher Schriftsteller und Freiheitskämpfer, der durch seine patriotischen Gedichte und seinen frühen Tod als Angehöriger des Lützowschen Freikorps der Preußischen Armee in den Befreiungskriegen gegen Napoleon zur

nationalen Leitfigur wurde. Der Kirchberger Gerichtsbeamte Johann Haupt verfasste dazu ein Gedicht. Ob es tatsächlich zur Errichtung des Denkmals gekommen ist, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden.

Archiv der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram

Johannes Ramharter: Kleindenkmäler in Kirchberg am Wagram 2007, Manuskript am Gemeindeamt

Unterlagen von Major a. D.Eduard Wettendorfer

Die Lage der Denkmäler ist auf der Homepage der Marktgemeinde Kirchberg am Wagram - https://www.kirchberg-wagram.at/ - unter Geschichte – Ortschaften – eingezeichnet.